カテゴリ: バイク

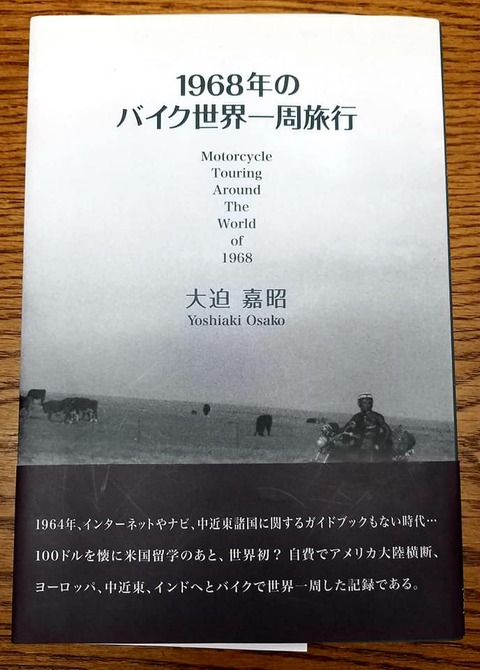

1968年のバイク世界一周 ⑯~⑳ 【大迫嘉昭】

海外留学が自由化されていなかった1964年、外務省自費留学試験を受け、100ドルを懐に米国留学、帰路、スポンサーも付けず、米国で稼いだ自費3,000ドルを元手に『日本で最初の世界一周』ライダーの実話

大迫嘉昭(おおさこよしあき)

1939年 兵庫県神戸市生まれ

1962年 関西大学法学部卒業、電鉄系旅行社入社

1964年 外務省私費留学試験合格、米国ウッドベリー大学留学

1968年 アメリカ大陸横断(ロサンゼルス・ニューヨーク)、ヨーロッパ、中近東、アジアへとバイクで世界一周

1970年 バイクでアメリカ大陸横断(ニュ—ヨーク・ロサンゼルス)

1969〜2004年 ヨーロッパ系航空会社、米国系航空会社、米国系バンク勤務

Oldies’60s,&

My Hardies in California

私の二十代

(16)

ひと月ガーディナーの助手をやれば、日本での半年分を稼げるアメリカは後進国日本から来た者には大きな魅力だった。そのため、観光ビザで米国に入国し、ビザが切れても不法滞在する者が多かった。彼らは移民局に捕まり、日本へ強制送還されることを非常に恐れていた。だからビザが切れようが切れまいが、ロサンゼルスに滞在する多くの日本人旅行者の最大の関心ごとは、移民局に強制送還されることなく、安心して仕事の出来る「永住権(グリーン・カード)」を如何にして手にいれるかということだった。

日本人町の飲屋には米国永住権を持った日本女性のウエイトレスが多く働いていた。その多くの彼女たちは、戦後日本に駐留していた米軍兵士と結婚、その後、夫の米軍兵士と米国へ渡り離婚したいわゆる「戦争花嫁」と呼ばれていた女性たちだった。その彼女たちに三千ドル払えば「契約結婚」できるという噂をよく耳にした。外国人がアメリカ国籍を持っている者と結婚して一年後に離婚すると、その外国人配偶者はアメリカの永住権(グリーン・カード)が取得できた。

その米国永住権(籍)を持った彼女たちと「契約結婚」を望む日本人旅行者が多かった。しかし、「契約」できても、事はそう簡単には運ばなかった。「結婚」後一年が経過、「離婚手続」の段になって、契約相手の「妻」が莫大な慰謝料を請求してくるのだ。この請求を呑まないと「妻」は「移民局」をチラつかせる。秘密の「契約結婚」は公にできないので、「夫」は彼女の要求を呑まざるを得ない。

慰謝料は5,000ドル(180万円)とも10,000ドル(360万円)ともいわれ、日本では家が一軒買えるほどの額だと言われていた。

それでも、慰謝料で解決できる離婚はまだよい方だった。観光ビザでアメリカに入国し、永住権を得るため契約結婚した女性と同じ屋根の下で生活し、一年が過ぎ離婚手続きとなったとき、「契約上の妻」が離婚届のサインを拒否し、日本から本妻や子供をアメリカに呼び寄せることもできず、蟻地獄に落ち込んだような話を直接本人から聞いたことがあった。「永住権」に無関心だったオレでも、これぐらいは知っていたのだから、当時観光ビザでアメリカに入国した日本人には、永住権を獲得することがどれほど大変だったかわかる。

こうした不法なことをせずに、合法的にアメリカの永住権を獲得する近道は、アメリカの軍隊にボランティア(志願)入隊することだった。

ベトナム戦争が拡大するとともにアメリカ兵の死傷者数が増加し、ロサンゼルスのいたるところに、志願兵を募るポスターが張り出された。

志願兵は自分の希望するところに配属され、自動的に市民権が授与された。除隊後は大学の授業料が免除になるなど、いろいろな特典が与えられるので軍隊へ志願した日本奴もいた。

日本人の志願兵がアメリカ兵としてベトナムへ配属され、休暇中に日本へ逃げ帰ったニュースが当時の新聞紙上を賑わしたのもこの頃であった。

時は流れ、庭師の仕事は日系人の生業ではなくなった。戦後、日本人がアメリカへ渡り、そこでの生活基盤を築く象徴であったヒガ・ボーディングも日本が経済大国へと発展すると、その役目を終えたが、建物は今も残っている。

墓地で働く

夏の間、ガーディナーのヘルパーをして、ロサンゼルス・カウンテイー(郡)中を走り回ったオレは、九月になると州立の英語学校へ入学した。学校はボーディング(下宿屋)から車で十分程の距離にあったが、車のないオレは下宿屋からバスを乗り換え一時間のほどかかった。バス賃は二十五セントと安かったが、停留所には、行先や時刻表の表示もなく、何時どこ行きのバスが来るかわからず、車の運転できない老人やオレのような車を持たない貧乏人のための不便きわまりない乗り物であった。

英語学校は午前と午後の二部制で、学校が始まると、ヘルパーの仕事は時間的に不可能で、オレは生活費を稼ぐため、午前中の授業を受け、午後からバイトしようと目論んでいたが午後二時半から夜九時まで授業に回された。

夏の間、ヘルパーをして四百ドルほど稼いだが、これだけでは五か月分の下宿代にしかならず、オレは学校に行くまでの午前中、下宿屋の食堂で「羅府新報」の求人欄を見るのが日課になった。だが、狭い日系社会、求人広告も少なく、しかも午前中だけの仕事など皆無だった。

英字新聞「LA Times」の求人広告欄は六、七ページもあった。ベトナム戦争が拡大していく時期で「Aircaft Assembler(航空機組立工)」の募集の求人広告だけでも数ページと広告も最も多かったが、英語が話せないと採用される可能性はないと思い、問い合わせもしなかった。

学校が始まったが、仕事のない私は下宿屋の経営者、ミセス・ヒガに仕事を頼んでいた。ある朝、ミセス・ヒガが、

「ローズ・デール・セメタリィ(墓地)で午前中だけでも働ける人手を探しているが、墓だから誰も行きたがらないけど・・・。ユー、行ってみる?」と、申し訳なさそうに言った。墓であろうが何であろうが、午前中働ける仕事はありがたかった。

さっそくオレは下宿屋から歩いて十分ほどのローズ・デール墓地へ出かけた。入口を探すのも大変な広大な墓地は赤煉瓦の高い塀で囲まれ、入口から奥へアスファルト道路が墓石の間を細く枝分かれしていた。道路脇は見渡す限り緑の芝生の中に大小の墓石が整然と並び、周囲は色鮮やかなハイビスカスが咲き誇っていた。

高々と伸びたパーム・ツリーの葉は爽やかなカリフォルニアの陽光を浴びて風にそよぎ、車の騒音も人影もなく静寂だけが支配する公園のような広大な墓地だった。

広い墓地の中を探し探し事務所に行くとミセス・ヒガから電話で連絡があったらしく、武藤さんという七十過ぎの温厚そうな日系人が出迎えてくれた。

写真:日本人町、市の象徴、市庁舎の近くにこんなに侘しい「日本人町」があるのが、実に不思議だった。今もその想いは変わらない。草刈りした墓。三年間はお世話になり、所得税も引かれていたが年金はもらっていない。Freeway10は建設中だった。

Oldies’60s,&

My Hardies in California

私の二十代

(17)

墓地の葬儀一切は中年の白人三人が取り仕切り、武藤さんが八十エーカー(九万六千坪)の墓地の芝刈りと清掃を契約で一手に引き受けていた。

墓の働き手は中々見つからないらしく、即、採用された。時給は1ドル70セントと悪くなかった。勤務時間は午前7時から午後4時までだが、学校があるなら12時まででもよいと、願ったり叶ったりの仕事だった。早速、翌日から働くことにした。

作業はボスの武藤さんが幅広い墓石と墓石の間を草刈り用トラックターに乗り、墓石を傷つけないように刈って行くので墓石の周りには刈り残しができる。その墓石の周りの刈り残し部分を一個、一個、手押しの芝刈り機で刈るのがオレの仕事だった。

仕事仲間は四人いた。いつも上半身裸で働くひょうきん者の鈴木は35,6歳、元は東京本社のエリート駐在員だったそうだが、当時は墓の草刈りのほうが給料がいいと会社を辞めた独身者、ヨギは帰米二世(アメリカ生まれの日本育ち)で、彼はベトナム戦争のエスカレートとともに、いつドラフト(徴兵)されるかわからないと、まともな会社に就職する気にはないと墓でバイトしていた。

タマシロは口ひげを伸ばし、太ったメキシコ人のような風貌をしていたが、いつもニコニコして愛想の良い二児の父親であった。小柄でハンサムで物静かなナカソネは夜間大学で法律を学んでおり、弁護士になるのが夢であった。

タマシロとナカソネは沖縄からペルーへ移住した三世で、日本語はほとんど、わからなかった。鈴木以外はオレと同年代であった。

朝、出勤すると我々は事務所で、その日当番になった奴が沸かしたコーヒーを飲みながら雑談し、そのあと、小型トラックに手押しの草刈機を積込み、曲がりくねった広い墓地の道路をその日の作業場へ向かった。

作業場に着くとトラックから芝刈り機を下ろし、何百もの墓石が一直線に百メートル以上先まで並んでいる、ボスの武藤さんが刈り残した一個、一個の墓石の周りを手押しの芝刈機で押したり引いたりして刈りながら、先へ先へと進み、並んだ墓石の一列を刈り終えると次の列へと移る。仕事はデラノの葡萄畑やの作業やガーディナーのヘルパー仕事に比べると遊びのような楽な単純作業であった。

楽しみは一時間ほど働くとボスの武藤さんの合図で、全員墓石に囲まれたパーム・ツリーの木陰に集まり、墓石に腰かけ当番が買ってきたコーヒーやコカ・コーラ、ドーナツを飲み食いしながら、それぞれ好きなようにコーヒー・ブレイク(休憩)するときだった。

オレはコーヒー・ブレイク中に、戦前、日本人学校の教師だった我々のボス(雇い主はどこでもそう呼ばれていた)武藤さんが墓石に腰かけコーヒーを飲みながら、雑談の合間、合間に、戦前の日系人の生活や太平洋戦争時代の経験談を話すのを聴くのが楽しみでもあった。

戦争が勃発するとすぐ、ボスの武藤さん日本人学校の教師という理由だけでFBIに連行され、数日間スパイ容疑で厳しい取調べを受け、その後、家財道具を二束三文で売り払い、人間としての人権まで踏みにじまれ、家族ともどもマンザナ収容所へ送られた。マンザナは日米戦争中、米本土に十ヵ所設けられた日系人強制収容所のひとつで、中部カリフォルニア、シェラネバダ山麓の砂漠の真中にあった。

夏は気温五十度を超えるときもあり、冬は四千メートル級のホイットニー山から吹き付ける空っ風で非常に寒いという劣悪な環境にあったようだ。その上、収容されていた粗末な建物は床板の隙間から砂塵が部屋の中へ吹き込み、夜はベッドに入ると屋根の隙間から星の輝きが、きれいに見えたもんだよと、懐かしそうに話してくれた。

日本語はまったく話せないペルー三世のタマシロは歌謡曲を唄えばプロ並みにうまく、地元の「のど自慢」で優勝した経験があるらしく、コーヒー・ブレイクになると、大きな墓石の上であぐらを組み、「並木の~雨の~♪」と、「東京の人」などをよく歌っていた。ナカソネは物静かでヤツで、休憩時間でも大きな墓石を枕に寝転んで静かに教科書を広げていた。

毎朝、我々仕事仲間は、一人他の連中より早く事務所に来て、コーヒーを沸かす当番制になっていた。この当番が実にイヤだった。コーヒーを沸かすのがイヤというのではなく、それを行う場所の環境に問題があった。

平屋の事務所は周りを植木に囲まれ、中は薄暗く、前に火葬用の焼却炉があり、後日、火葬された身元不明者の身元を確認するための、デスマスクが事務所の壁に十個ほど、無造作にぶら下げてあった。

この生ゴムで作られたデスマスクに囲まれて一人でコーヒーを沸すのだ。それに、事務所に隣接した作業場には、粗末な板切れで雑に作られた火葬用の棺桶が積み上げられていた。このような環境のもとでのコーヒー当番は実に気味悪で嫌だった。

時々、白人の作業員たちが、事務所前にある焼却炉で火葬をしていた。彼らは機械的に黙々と焼却炉の蓋を開け、火力が強く貝殻を金槌で叩き潰したように小さな粒になった骨と灰を小さなスコップでバケツに取出し、それを地面一杯に広げ、金歯を漁っていた。彼らは集めた金歯を空ビンに溜めて、ある程度溜まると、バーナーで溶かしポーンショップ(質屋)に行き売っていた。

それは彼らのボーナスというか臨時収入であった。彼らの臨時収入はほかにもあった。葬儀屋から運ばれてきた上等の棺桶から、彼らが作った火葬用の棺桶にホトケさんを移し替え、上等のものは葬儀屋に引き取らせていた。

事務所の隣にある葬祭堂の奥に遺体安置所があった。時折、二十歳前後の医大生という白人女性が中古車で来て、一体三十ドルで「死に化粧」のバイトをしていた。時々、安置所の前を通ると、その奥から彼女が、

「入っておいで」と、彼女は笑顔で手招きしたが、気持ち悪くいつも我々は、

「ノ、サンキュウ」と、その場を小走りに逃げていた。

Oldies’60s,&

My Hardies in California

私の二十代

(18)

人種差別がひどいアメリカだったが人生の最後だけは、貧乏人、金持、白人、黒人、マイノリティーの差別なく霊柩車は同じアメリカ一の高級車、黒塗りキャデラックのリムジンで墓地へ運ばれていた。

日本と違ったのは、霊柩車のあとに続く遺族関係者の車は昼間でもヘッドライトを点け、二台の白バイが先導され「天国までノン・ストップ」とばかりに赤信号でも止まらず、墓場へ直行していた。

埋葬用の穴は、白人従業員がパワーシャベルで深さ六フィート(約一・八メートル)まで掘り、そのあと棺桶が安定するように穴の中に入り、スコップで凸凹を削っていた。しかし、ロサンゼルス一帯の地下は油脈が通っており、穴を掘ると底の方からジワジワと真っ黒な原油が滲み出て、埋葬用の穴を掘っていると、彼らの靴や作業着は油まみれになった。

原油の滲み出る墓地に木製の棺桶を埋葬すると、棺桶の隙間から原油がしみ込み、ホトケさんが油まみれになるので、オレがこの墓地で働きだした頃は、コンクリート製の棺桶に木製の棺桶を入れ、コールタールで隙間を密封してから埋葬していた。

年中、雨は降らないと言われる南カリフォルニアも、十二月から一月にかけて雨がよく降る。雨がつづくと、芝刈り作業は危険きわまりなかった。墓地全体の芝生が雨をどっぷり吸い込み、その重みで昔埋葬された木製の棺桶が壊れ陥没することがあった。オレも草刈り作業中に足元が突然陥没して、腰まで埋まった経験がある。

こうなれば、一人でいくらもがいても抜け出すことは不可能で、仲間全員に埋まったオレの腰回りの土砂を取り除き、引っぱり出してもらった。

着ている物が汚れるのは仕方ないが、棺桶の中のホトケさんが油まみれの手で埋まったオレの足を墓の下深くまで引っ張るような気がして気味悪いこと、この上なかった。

慣れとは恐ろしいもので、日々、墓地で働いていると、コーヒー沸かし当番の早朝、事務所の壁に掛かっているデスマスク以外、気味悪さは感じなくなっていった。時々、仕事仲間と戯れに事務所前で相撲を取っていた。そこには死体焼却炉と焼却後の灰を入れるドラム缶があった。ある時、相撲を取っている時、勢い余ってドラム缶をひっくり返しジンズの下半身が灰まみれになった。それを見ていた周りの者は大笑いしながら、ブラシで灰を擦り落としてくれたが、一週間ほどアパートのカーペットに白い粉が残り、掃除してもなくならなかった。

いくら無宗教のオレでも、仏教の宗教観が自然に体にしみ込んでいることを、アメリカの墓地で働いて初めて感じたというか知った。

日本では年寄りたちから、

「ホトケさんが枕元にった」という怖い話や、子供のころに見た幽霊映画、お盆の夕方、線香の煙が漂う薄暗い墓など、どれもが薄気味悪い霊の存在として無意識のうちに脳にインプットされ、オレなりの仏教感が身にしみついていた。

しかし、アメリカでは、亡くなった人の霊がベッド脇に立ったとか、雨の夜、額に三角巾を付けたあの有名な映画俳優ジョン・ウェインの幽霊がサンセット大通りのパーム・ツリーの下に現れたなどという話は聞いたことはなかった。そのためか、墓地で白人や黒人のホトケさんを見ても、日本人のそれを見た時とは、全くと言っていいほど違う感情で怖くもなかった。

もっとも、アメリカの墓地全体が芝生を敷いた、広々とした公園のような明るい雰囲気があったからかも知れない。

それにしても、我々日本人には、決して想像さえできないことだが、タマシロとナカソネは作業中には、いつも便所代わりに墓石に向かって小便を飛ばしていた。

葬儀は洋の東西を問わず厳粛なものである。毎日、埋葬や火葬、墓石に刻まれた故人の誕生から死までの歳月を見ていると、人間の一生なんて宇宙の星が瞬きする一瞬だという思いが強くなった。「死んで花実が咲くものか」、「生きているうちが華」だという思いが強くなり、自分の人生を精いっぱい生きることの大切さを知り、感じ、学んだだけでも墓で働いた価値はあった。

日々の生活

ある週末、英語学校の高知出身の友人がオレをラスベガスへ誘った。オレはラスベガスが「博打場」であることは、映画を観て何となく知っていたが、「博打場」という言葉のイメージに、何となくヤクザの溜まり場を想像し、興味もなく、彼が誘うまでラスベガスがどこにあるかも知らなかった。しかし、彼の強引な誘いに負け、仕方なく彼の中古車で同行した。

ラスベガスのダウンタウンのホテル駐車場に車を置き、彼とホテルのカジノへ入った。彼が賭け事をしている横で、手持無沙汰のオレはボケっと彼の賭けを見ていると、オレの存在が気になり、賭け事に集中できないのか、彼は坂本龍馬のような高知弁口調で、

「お前も何かやったらドナイや」と、何度もしつこく言うので、オレは前日貰ったばかりの墓の週給四十五ドルから、1ドルを嫌々ながらポケットから間違わないように注意して抜き取った。この1ドルは頼れる人間一人もいないアメリカでは、オレには無駄にできない身を切るような大切な1ドルだった。しかたなくオレは意を決して、彼のするダイスをまねして賭け始めた。

すると1ドルチップは無くなるどころか、彼も周りも者も、オレのチップが山盛りに溜っていくので騒ぎ出した。

オレはわけがわからなかったが、

「もうやめたほうがエエで」という、

彼の忠告に従いチップを現金に換えると1,000(36万円)ドル前後あった。

アメリカの二か月分、日本の一年分の収入を三十分ほどで勝ったのである。まさにビギナーズラックであった。

ロサンゼルスへ帰った翌週、早速、700ドルの中古車(六気筒のフォード・ファルコン小型)を買った。

日本ではまだ、車はよほどの金持ちでないと買えない時代であったが、一気に、オレ中古車といえ車が手に入った。

バスしか交通機関のない広いロサンゼルスでは、車がないのは足がないのと同じで、何かと不便だったが、中古車だったが手に入り移動が簡単になりうれしかった。

ガソリンは一ガロン(3.75リットル)、20セント(72円)と安く、2ドルも入れれば仕事場の墓と学校に行くには十分であった。馴染みのガソリン・スタンドのオーナーは白いツナギの作業着に、伏しなしの眼鏡をかけ、中太りのいかにも二世という雰囲気の四十前後の男であった。

事務所のテーブルには、この二世の彼には不似合いな「小説倶楽部」、「文芸春秋」など日本の雑誌が常に置いてあった。

不思議に思い、ある時、彼に聞くと出版社が勝手に送ってくると言っていた。また、彼は戦争中、潜水艦で日本近海まで行き、ゴムボートで日本に上陸して、日本国民に接触して情報を集める仕事をしていたと言った。その話が本当かどうかわからなかったが、

「戦争中、ジャパンは二言目には『大和魂』を持ち出していたが、アメリカの『物量主義』には勝てなかった」とか、

「多くの日本軍の責任者は、多くの国民や日本兵を死にやったのに、戦争が終わる直前に詫びることなく、腹を切り、ピストルで頭を打ち抜いて死によったが、あれはサムライのすることではないわのう」と、広島弁訛りで言っていたがオレは異議なしだった。

My Goodies in California

私の二十代

(19)

車が手に入ると通学時間も短縮され、墓地で働く時間がのび、月に180ドルぐらいは稼げるようになった。

そして、生活が軌道に乗り始めると、プライバシーのない下宿屋を出るため、アパート探しを始めた。今の時代では考えられないことだが、1960年代、日本人がアメリカに行き最初に考えることは、日本人のいないアメリカ人(白人)居住区に住むことだった。オレもその一人で、日本人の住んでいない所、白人居住区へアパート探しに出かけた。「For Rent(貸し部屋あり)」の立て札を掲げているアパートを何軒回っても、「外すのを忘れていた」と、立て札を外しながら、家主はオレの賃貸を断わった。

今はそんなことはないと思うが、1960年代、日本でも外国人がアパートを借りに来たら、ほとんどの日本人家主は断っただろう。

「オレは敗戦国日本人だ。白人に賃貸を断られても仕方ない」という先入観があったので、おれは「人種差別」と考えることもなく、別に気にもならなかった。そんなことにいちいち目くじらを立てていては、アメリカでは生活できない時代だった。

アジア系のおれが白人居住区に部屋を見つけることは時間のムダであるとわかり、日系人の経営するアパートを借りることにした。

日本人は日系人居住区に住まざるを得ない暗黙のルールがあり、そこに住むほうが気分的に気楽であると悟った。日系人居住区にも少数であるが、金持の黒人や、かつて白人居住区であったそこに住まざるを得ない、貧しい白人老人たちも慎ましく日系人と共存していた。

アメリカは世界各国からの移民で出来た民族国家である。だから人種、宗教、肌の色に関係なく、いろいろな人種が交じり合って住んでいるのは間違いなが、実際は人種ごとに居住区を形成して暮らしていた。

ロサンゼルスも白人居住区、黒人居住区、日本人居住区、メキシコ人居住区といった具合に、それぞれの人種ごとに住む地区が分かれていた。白人でもユダヤ人地区は別にあった。

日系人アパートも黒人に貸すのを嫌い、「空部屋あり」と、日本語の立て札を出していた。白人のアパートの賃貸は断られたが、敗戦国の日本人の入国を受け入れる懐の広さは流石、器は大きかった。

日本が戦勝国であったら、日本はアメリカ人を同じように受け入れただろうか。

オレが借りたアパートは築間もない、白ペンキ塗りの二階建てで、除隊したばかりの帰米二世、幼子を三人抱えた未亡人、白人宅でメイドをしている日本人妻とテレビばかり見ている二世の年老い主人、三十過ぎのファション・デザイナーの姉妹、それにオレと同じ年頃のヤマハ新婚駐在員Aさんなどの日系人が住んでいた。

Aさんの部屋からは、当時、アメリカでも一般の家庭にはまだ普及していないピアノがあり、新婚の奥さんが昼間よく弾いていた。あのピアノは間違いなくヤマハ製だったと思っていた。週末は同じ会社の駐在員仲間とドライブへ出かける優雅な駐在員生活に触れ、オレも将来あのような生活をしたいと刺激になった。

話が少し横道へ逸れるが、1968年のバイク世界一周した時、バイクの使用を勧めてくれたのは同じアパートに住んでいたヤマハのAさんだった。Aさんは新婚で、奥さんがピアノを弾いていたと思っていた・・・・・。オレはそのちょっとしたことが、忘れられず、帰国後、Aさんの消息を50数年間探し求めていたところ、二年前ヤマハのOBである小柳さんという方がAさんの消息を知らせてくださった。

早速Aさんにメールで連絡するとAさんは当時独身だったという。オレは認知症が進んだのかと薄気味悪くなった。記憶をたどっていくと、オレはピアノを弾いていたその奥さんを見たこともなく、その主人とは、ちらっとあいさつしたぐらいで顔も覚えていなかかった。Bさん夫婦が転勤し、そのあとに独身のAさん住んでいたのだ。

アパートの管理人は歯がほとんど抜け、話すと口と顎がクニャク

ニャと動く六十半ばの日系二世女性で、手拭いを頭にかぶれば野良仕事をしている日本のバアさんのような老女であった。

彼女は日本には一度も行ったことがないと言っていたが、流暢な日本語を話し、「平凡」や「映画の友」など月刊誌の愛読者で、特に吉永小百合の大フアンで愛想の良い管理人だった。

彼女には三十過ぎの独身の息子が一人いた。でっぷりと太った息子も愛想がよく、母親思いで、週末には母親を車に乗せ、よく日本人町へ日本の雑誌を買いに行き、日本映画専門の映画館へ行っていた。

オレの部屋は、当時の日本では考えられない、ワン・ベット・ルームに居間とキッチン、シャワー付きバス、エアコン、トイレ、駐車場付でガス電気代込み部屋代は月40ドルであった。ツー・ベッドの部屋代が90ドルぐらいだった。

キッチンには日本では見たこともないオーブンが付いており、電話代は一ヶ月5ドルで60通話かけられ、車まで持ち、日本ではできない贅沢な生活様式に私は大満足でった。

だが、オレは学校とバイトで時間的な余裕は全くなく、アパートの日系人住民とは挨拶程度の付き合いだった。

バイトと学校に追われる日々であったが、週末になると友人とボーリングや日本映画をよく観に行った。それが唯一の楽しみだった。ロスアンゼルスには日本映画を上映する映画館が六軒あった。ラブレアAve.とOlympic Blvdの一角には東宝直営の「東宝ラブレア」という映画館があった。

東宝ラブレア以外の映画館はクレンショーBlvdとエクスポジションBlvdの交わる近く、LA Times 本社近く3ed St.にあったが日本の場末にある古い映画館と同じようなものだった。違いといえば英語で書かれた看板ぐらいであった。東宝ラブレアは高級な雰囲気を持ったピアノバー「チェリー・ブロッサン 」があった。

昼間働くガーディナーの多い日系人社会、日系人経営映画館は、平日は夜七時から一回しか上映せず、週末の土、日のみ、昼過ぎから上映していた。

当時の週末の楽しみといえば、映画を観るぐらいで、週末ともなると、これらの映画館は一世の年寄りや日本からの駐在員、留学生たちで溢れかえっていた。特に東宝ラブレアで上映される日本映画は白人や黒人、それに日系アメリカ二世、三世たちにも人気があった。

黒沢監督、三船敏郎の名前はアメリカでも広く知れ渡っており、「用心棒」や「椿三十郎」が上映されたときは、アメリカ人観客が列を作るほどの人気だった。

一世たちには勝新太郎の「座頭市」や「兵隊ヤクザ」のシリーズが大好評で、二世、三世たちには加山雄三の「若大将」シリーズが大好評であった。

また、週末のこれらの映画館は日系人や日本からの留学生、駐在員の社交場でもあった。週末に映画を観に行けば下宿屋にいた頃の友人、知人、学校を去っていった友人たちとばったり会うことがあり、映画鑑賞とは別な楽しみがあった。

久しぶりに彼らに会うと連れ立ってハリウッド近くの「インペリアル・ガーデン」へ場所を代え、ホキ徳田(『北回帰線』などの文豪ヘンリー・ミラーと結婚した日本人)のピアノの弾き語り聴きに行ったりした。彼女は陽気な性格で酔うといつも適当に歌詞を変え弾き語っていた。(つづく)

写真:住んでいたアパート、東宝ラブレア

Oldies’60s,&

My Hardies in California

私の二十代

(20)

十月に入ってもロサンゼルスは夏のように暑いインディアン・サマーが続き、それが収まると自然は正直に秋の訪れを知らせてくれた。墓地のプラタナスの葉は日々に茶色に色づき始め、一枚、また一枚と枝から放れ落ちて、墓地全体を冬の景色に変えていった。

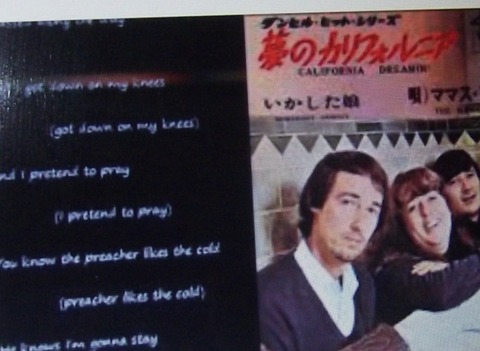

トランジスター(携帯)・ラジオから流れるママス・アンド・パパスの「夢のカリフォルニア」を聴きながら空を見上げると、黄色みを帯びたスモッグが空全体を覆い、太陽の光も鈍いロサンゼルスでは感傷的な気分にはれなかった。

名ばかりの四季、渇ききったこの地では、人は心までドライにするように思えた。

当時の日本のマスメディアは、日本人留学生は学校も行かず、働いてばかりいると、なにかにつけ留学生をこき下ろしていた。日本でも働きながら学校に行く学生は多いのに、なぜ米国留学生は働いてはいけないのだと、オレはそのような非常識なメディアに驚愕した。オレはたとえ「アメション」(アメリカへ行って小便をして帰ってきただけという、米国留学をからかった言い方)と言われようが、会社を辞め、親に迷惑かけ米国留学したオレは、世界一豊かな先進国アメリカに来たからには、何事にも興味を持ち経験して、三十歳になるまでに自分の人生の道筋を決めるようという気持ちが強かった。

学生時代、成績の優秀なヤツは教室では、

「オレは家では勉強もせず、遊んでいる」と、いうような顔をしていたが、天才でない限り、陰では必死に勉強していたに違いないと、アメリカで留学生活する内に努力の大切さ、必要性を学んだ。だから学校と生活を支えるため、働くことだけの日々だった。

金銭的余裕もなく、働くだけための夏休み,旅行など思いもしなった。クリスマスやイースターの休みに、仲間とヨセミテ国立公園やサンフランシスコなどへ一泊ドライブ旅行に出かけるのが関の山だった。

それでも日本では出来ない「豊かなアメリカ生活」の経験できることに喜びを感じ、何の不満はなかった。

オレは二年ばかりの日本でのサラリーマン生活であったが、満員電車に揺られ、終業時間が過ぎても上司が帰らない限り退社できず、仕事が終ってからも、上司に誘われると、夜の付き合いも断ること出来ない、日本独特の会社の仕来りにうんざりしていた。がから米国での生活は全く金銭と時間的余裕はなかったが、オレにとって他人に束縛されない、自由で快適な生活を送れる国だった。だから、日本は脳裏から消え去っていた。

オレは英語学校を一年で辞め、大学へ入学した。英語学校に残っているのはアメリカ永住権獲得までの「学生ビザ」を隠れ蓑にしている連中が多かった。

大学へ入学すると授業料など出費がかさみ、土、日もアルバイトに精を出し、仲間と会う機会はほとんどなかった。お互いそんな暇はないというのが本音だった。学校とアルバイトのない時はアパートの隣の帰米の二世のガーディナー、博士号を取った高知出身の天才たちとマージャンするか、日本人町へ出かけるぐらいであった。オレが日本人町に足を運ぶのは「大阪屋」で食事しながら、船便で送られてくる一ヶ月遅れの「デイリー・スポーツ」を読み、「日本書店」で、これも一ヶ月遅れの「平凡パンチ」や本を買う、ささやかな楽しみのためだった。

それと日本からロサンゼルスにボクシング修行に来て一戦、一戦強くなり知名度が上がりだした西城正三選手の試合を見に行くことだった。西城選手に最初に会ったのは、1967年12月、日本人町のレストラン「大阪屋」であった。三人の日本人ボクサーが修行のためロサンゼルスに来ていることは日系新聞「羅府新報」で知っていた。

彼らは私の隣のテーブルに座り雑談していたので、オレから声をかけて話題の中に入れてもらった。学生時代ボクシングをやり、アメリカに来てからはテレビで毎週ボクシングの試合を見ていたオレに、

「日本のボクサーに比べ、こっちのボクサーはどうですか?」と

一人が訊いてきたので、

「日本のボクサーに比べて打たれ強いですね」と、言うと、

「倒せばいいのでしょう」と、一人の若者がアイスクリームをなめながら、表情も変えず言った。

それが後のWBA世界フェーザー級チャンピオン西城正三、21歳であった。

西城選手と知り合った翌年の2月、彼が世界フェーザー・ランカー、メキシコ人ボクサー、ルイス・ピメンテルとの試合を見に行った。勝ったと思ったが、僅差でピメンテルの勝ちになった。

その判定に観衆が騒ぎだし、一か月後再試合することに決まった。

日本人観戦者はほとんどいない時代だった。その一か月後、西條選手はKOではなかったが、文句のつけようのない判定でピメンテルを下した。

大学に入っても、日本からの留学生が白人や黒人学生と交流はあったとしても学校内だけだった。学校以外で交流関係を持つ留学生は希だった。日常的には日系人でさえ、他の人種の家を訪問することもなかった。

日本の平均年収が750ドル(27万円)ほどの時代、親許からの仕送りで映画のような「楽しい留学生活」を送れる留学生は希で、ほとんどの日本人留学生同士の交流する時間もなかった。留学生は学校と生活費を稼ぐのに必死で、オレなどアメリカ人学生と交流する時間もなく、そんな気持ちも起こらなかった。また、敗戦国からきた発展途上国、貧困の日本人学生が白人アメリカ人との友人関係を築き上げるには、途方もないエネルギーと貴重な時間を費やす必要があった。アメリカ人学生から友達になろうと近づいて来ることもなかった。

明治時代、夏目漱石や森鴎外のような著名人がイギリス、ドイツ、アメリカ等の西洋に海外留学して、その国での人々との交流録を書いている。漱石はせっかくロンドンまで来たのだからイギリス人の知人、友人を作らねばと、わざわざ英語の家庭教師を雇ったそうである。

あの当時、アジアの東の隅にある小さな国から来た背の低い彼らが堂々と留学先の西洋人と交流したとは思えない。

小田実にしても「何でも見てやろう」によると、彼は戦後すぐフルブライト留学し、多くの米国やほかの外国の知識階級の人々と交流し、英語で討論などしているが、どこまでが本当だったのだろうか。

オレは上手く英語でコミュニケーション出来ないことも事実であったが、アメリカで差別を受けた記憶は全くない。アパートを借りに行ったとき断られたのは、若い貧乏学生だったからかも知れない。

差別されていると感じるのは心の問題であり、差別を感じなかったオレは鈍感なのかも知れない。

自分の生まれた国の環境、受けた教育、文化など自分の薄っぺらな物差しで、よその国や国民を判断すべきでないと思っていた。だから、アメリカがどのような国で、アメリカ人がどのような国民であるか、意識して、アメリカはこのような国だ、アメリカ人はこういう国民だと判断する気はさらさらなかった。

アメリカの素晴らしいところは、夜間大学卒も全日制大学卒でも同じ教育を受けている限り、就職しても日本と違い昇進に差別がないことだった。

1968年のバイク世界一周 ⑪~⑮ 【大迫嘉昭】

海外留学が自由化されていなかった1964年、外務省自費留学試験を受け、100ドルを懐に米国留学、帰路、スポンサーも付けず、米国で稼いだ自費3,000ドルを元手に『日本で最初の世界一周』ライダーの実話

大迫嘉昭(おおさこよしあき)

1939年 兵庫県神戸市生まれ

1962年 関西大学法学部卒業、電鉄系旅行社入社

1964年 外務省私費留学試験合格、米国ウッドベリー大学留学

1968年 アメリカ大陸横断(ロサンゼルス・ニューヨーク)、ヨーロッパ、中近東、アジアへとバイクで世界一周

1970年 バイクでアメリカ大陸横断(ニュ—ヨーク・ロサンゼルス)

1969〜2004年 ヨーロッパ系航空会社、米国系航空会社、米国系バンク勤務

Oldies’60s,&

My Hardies in California

私の二十代

(11)

オレの心配事は葡萄が一刻も早く熟し、その房を切り取り箱詰めするピース・ワークで稼ぐことができるかどうかであった。

休日の葡萄畑は陸の孤島。車がなければ動きが取れず、洗濯し「ブランケット(老人たち)」と交流を図り、退屈な一日を過ごすことになった。

洗濯は小屋の外にあるコンクリート製の古い流し台でした。日本ではホテルのような特別のところしか、蛇口から湯は出ない頃であったが、アメリカではこのような農家でさえ当たり前のように太い蛇口から出る湯は使い放題だった。

洗濯物はロープを張って干すと太陽の熱射をもろに受け、30分ほどでスルメのように固く乾き、ジンズは折り畳むのに苦労するほどパサパサに乾燥した。

洗濯を終えると、もうすることは何もなかった。ふと思い出して日本へ手紙を書こうとしたが、葡萄の枝葉をハサミで切る作業で指が腫れ上がっており、ボールペンを握れば指が痛く諦めた。退屈しのぎに、朝鮮半島出身老人が寝そべっているベッドに行き、映りの悪い白黒テレビを見せてもらうことにした。

英語は理解できなかったが、秋の大統領選挙へ向けてのジョンソン大統領とゴールド・ウォーター候補の公開討論会の放送をしていた。共和党のジョンソン大統領は一年前、ケネディが暗殺され後、副大統領から格上げされた大統領であったが、政治力は民主党のゴールド・ウォーターのほうが上だといわれていた。

さすがに人種の坩堝アメリカである。オレが作業している葡萄畑の周辺でも一票でも多く得るためアジア系有権者を対象に「金水(ゴールド・ウォーター)」と漢字で印刷したステッィカを貼った選挙運動カーが走っていた。英語が理解できないとテレビを見ていても面白くなく、ほかの老人たちの小屋を覗きに行った。彼らの小屋でもジョンソン大統領とゴールド・ウォーター候補の公開討論会のテレビ放送を流していたが、誰もそれには無関心に将棋やカードに熱中していた。

小屋の外では、鹿児島出身のテッド老人が木陰に椅子を持ち出し、宮城県出身のケン老人の散髪を終えたところだった。

「ユーも坊主にせんか」と言うので、オレも暑いのでテッドにバリカンで丸坊主にしてもらうことにした。彼に言われるままに半そでの下着を脱ぎ、上半身裸になり散髪が始まった。

黙って座っていると間が持てないので、オレは南海ホークスからサンフランシスコ・ジャイアンツへ入団した、日本人初のメージャーリーガー村上雅則のことや、十月の東京オリンピックに向け、今、急ピッチで競技場や高速道路の工事が進んでいることなどを話題にし、切れの悪いバリカンに我慢しながら話題の散髪だった。

この葡萄農家に来てから、オレの興味は、この老人たちが、どのような人生を歩んできたのかということだった。散髪してもらいながら、テッドのそれまでの人生を聞いてみたくなり、

「何でアメリカに来たんですか。良かったら聴かせてくれませんか?」と言うと、彼は突然無口になり、切れの悪いバリカンの動きが止った。

人には聞かれたくないものがある。

その時、オレは聞く話題でないことを一瞬に悟ったが、とぼけたふりをして振り返って、

「どうしたのですか」と、声をかけた。

その時、オレができることは、バリカンの止まったままの頭を下に向け身動きひとつせず、彼の反応を待つしかなかった。

「ユー、幾つや」

「24です・・・」

非常に気まずい一瞬だったが、

「そうか」と、続けた後、テッドはため息をつき、ボソボソと小さな声で彼の今までの人生を悔やむような声で話し始めた。

テッドが20歳の頃、アメリカで一儲けし、郷里の村に水道を敷いた人から成功物語を聴き、彼も一獲千金の夢を抱いてアメリカ行きを決行したと、語り始めた。

ところが乗り込んだ船はアメリカに寄らずメキシコに入港してしまった。

その船にはテッド青年のような若者が30人ほど乗り込んでいた。その中の4,5人の青年たちはメキシコに入港した船から飛び込んでメキシコへ密入国し、メキシコ人農家でタダ働きしながら北へ北へと進み、国境を越えアメリカへ密入国したそうだ。

当時、若かったテッドは旅券さえあればどこの国にも入国できると思っていたそうで、目的地であるアメリカのビザさえ持っていなかったそうだ。アメリカへ密入国してからは早く金を貯め、「故郷に錦を飾る」日を夢見て、昼夜、鉄道工事現場や白人農場で、少しばかり蓄えが出来た。

ある夜、仲間の日本人と酒を飲み、酔っぱらって眠込んだ隙に、苦労してため込んだ全財産を仲間に持ち逃げされ,そのことがあってから彼は自暴自棄になり、酒、バクチ、女の生活を続けた挙句、六十歳を過ぎたその時も夢を叶えるえることなく、季節労働者としてカリフォル二アの農家を転々としていると自嘲気味に言った。

大樹の木陰で散髪しているオレの横では、いつの間にかブランケットたちが将棋盤を囲み、「金を取れ」とか「飛車を張れ」などと盛んに大声援を出し葡萄園の休日を楽しんでいたが、この老人たちの人生もテッド同様の人生を歩んだように思えた。

Oldies’60s,&

My Hardies in California

私の二十代

(12)

カリフォルニアの遅い夕闇が訪れると、乾燥した葡萄畑の夜空一杯に星が鮮やかに輝き始め、爽やかな風が何処からとなく現れ、昼間の葡萄畑の炎暑が嘘のように一変した。

給料の出た週末の夕食後、テッドやブランケットの季節労働者たち四、五人がデラノのダウンタウンケンへ飲みに行くらしくオレも誘われた。飲みに行く金のないオレは断ったが無理やり誘われ、行く羽目になった。

彼らの中ではケンだけが大事に使っている、今にもエンストしそうな50年代の古い年代のフォードに乗り込んだ。エンジンが始動すると、黒煙のにおいと爆音に驚いたのか、夕闇の農道へウサギが葡萄畑から飛びだし、ヘッドライトの前を横切った。無数のアンパンほどの大のガマガエルは微動ともせず農道に居座っていた。それをケンのオンボロ車はビシッ、ビシッとイヤな嫌な音を立て轢き殺しながら、葡萄畑の農道をデラノの飲屋へと飛ばした。

デラノの町には、葡萄畑で働く季節労働者が相手の飲屋が多くあった。車を飲屋の裏の駐車場に止め、オレは老人たちの後について小さなバーへ入った。

バーのオーナーは、日本に進駐していた米兵と結婚、夫の除隊と共に米国に移住、その後離婚した「戦争花嫁」と呼ばれていた中年女性が経営していた。オーナーともう一人同じ境遇の日本女性が働いていた。飲んでいるうちに、老人たちが葡萄畑で、時々、大声で口論しているのは、このバーの女性たちのことが原因であることがおぼろげながら理解できた。

作業には日が経つに連れ慣れていったが、照りつける太陽の熱さに慣れることはできなかった。太陽は常に頭上で輝き、葡萄畑を焼き尽くすような熱さであった。スプリンクラーで捲かれた水は蒸発の勢いを増し、立ち昇る水蒸気で葡萄畑の風景は大気の中にゆらゆら動いていた。我々は激しく照りつける太陽を少しでも遮るため長袖のシャツを着て作業していたが、オレの体には火傷のようにあちこちに小さな水脹れができ、その水脹れを体中から噴き出る大粒の汗は塩の塊となって刺激し、ベッドで横になると飛び上がるように痛かった。

葡萄畑での唯一の楽しみは、中年の白人夫婦が豆腐売りのラッパのような音を流しながら、葡萄畑の農道を午前と午後フード・トラックにハンバーガー、サンドイッチ、コーヒーやコーラなど冷えた飲物を積みゆっくりと動き回っていた。オレは老人たちに頼まれ、駄賃を貰い、何本もの葡萄棚の下を潜り抜け、農道のフード・トラックを追いかけ買いに行った。日によっては数回買いに行くこともあったので、フード・トラックの夫婦とは馴染みになり、時々、大きな紙カップに入れたアイスクリームをくれた。そんなちょっとした親切心が酷暑の葡萄畑で働くオレの心を癒してくれた。

オレは腕時計を凝視しながら、ジョージがトラックの上からの合図を待った。ジョージの大声とともに、やっと長い一日が終った。

キャンプへ戻るトラックの上で葡萄畑を眺めながら、また明日もここで働くのかと思うと恐怖感を覚える日々が続いた。

季節労働者ブランケットの連中さえ、南カリフォルニアのレモンやイチゴ畑で働く方がずっと楽で、葡萄畑は暑くつらい仕事だと言っていた。

この葡萄農家キャンプに来て、三週間が過ぎても葡萄の収穫は始まらなかった。

ある朝、食堂で日系新聞「羅府新報」の求人欄を見ると「ガーディナーのヘルパー(庭師の助手)求む。ヒガ・ボーディング」と、載っていた。

オレはロサンゼルスのホテルの主人が言った『ガーディナーのヘルパー』のことを思い出した。

早速、オレはロサンゼルスのボーディング(下宿屋)に電話を入れた。ロサンゼルスの家はどこも広い庭があり、家主はガーディナー(庭師)と契約して、庭の手入れ頼んでいた。夏場は芝生の伸びが早く、その芝生を刈るのがヘルパー(助手)の主な仕事で、夏場はヘルパーが必要で、ヘルパーの賃金は一日15ドルだとボーディングの女主人は言った。

何時ピース・ワークが始まるか分からないキャンプにいても、後一ヶ月ほどしかない夏休み中に、200百ドルも稼ぐことは不可能と判断、葡萄畑の主人サムに事情を話し、ロサンゼルスの下宿屋に入ることにした。

このデラノの名前が一躍アメリカ中に知れ渡るような事件がレーガン・カリフォルニア知事時代(1970年代)に起こった。

オレと同じようにデラノの葡萄農家で働いていた日系人やメキシコ人農業労働者たちが、ナショナル・ワーカーズ・アソシエイション(全国農業労働者結社)のあと押しによって、いっせいに葡萄摘みをボイコットした。

それまではカリフォルニアの最低賃金にも満たない時給一ドルそこそこの賃金で、朝早くから夕方まで奴隷のようにこき使われ、トタンとタール紙でできた粗末なバラック小屋に寝泊まりしながら、労働契約を結ぶ請負人や仲介者の言いなりになっていた彼らが、ついに立ち上がったのである。まさに、オレが働いたデラノはスタインベックの「怒りの葡萄」の舞台そのものであった。

そして、それまで無縁であった、医療手当、有給休暇、年金給付の権利などを、何百万人もの支持を得て勝ち取ったのである。

時間的には短かったが、オレも「怒りの葡萄」の主人公たちと同じ場所で、同じような経験をしていたのである。

そう言えば、第三者には取り立てて大事そうには思えないが、オレには忘れることのできない想い出がある。

植村直己の著書「青春を山に賭けて」に、彼はオレより二か月早い1964年5月、横浜港からブラジル移民船に乗り、サンフランシスコとロサンゼルスの中間地、「パレア」の葡萄畑で働いた。何とそこはオレが働いた葡萄農家のデラノ近くであった。

事実は小説より奇なりである。

彼は「青春を山に賭けて」の中で彼は、「日中は40度の高温が続き、砂地の幅射熱を受けると、いても立ってもいられないほど暑いところだった」、「朝早くから働きに駆り出された」、「葡萄棚の中に巣を作っている蜂の大群に刺された」、「賃金は日本のそれとは比べ物になかった」とか、オレが同じ時期(1964年)、同じようにカリフォルニア中部の葡萄畑で終えが経験したことや感じたのと同じことを書いている。

Oldies60s & My Hardies in California

私の二十代

(13)

皆さま、いつも下手な昔話を読んでい戴き感謝しております。書き手と読み手とは感じ方が違い、素人の私は、60年代アメリカが激動した時代の生き様を試行錯誤しながら書いています。読み手は長いと読む気がしなくなると思いますので、今日から今までの三分の一の長さにしてみます。ご意見頂ければ幸いです。

ガーディナーのヘルパー葡萄の収穫期の遅れで、稼げなかったオレは、新聞広告で見つけたガ―ディナーのヘルパーをして稼ごうと、デラノからロサンゼルスへ戻り下宿した。下宿屋の経営者は沖縄から移民したヒガ(比嘉)という六十過ぎの老夫婦だった。当時、ロサンゼルスには日系人が経営する下宿屋が数軒あった。日系人はそれを「ボーディング」と呼んでいた。中でもヒガ・ボーディングはその歴史の長さと部屋数の多いことで日系人社会では知らぬ者はいなかった。

同じ頃、あの有名な冒険家植村直己も、オレと同じようにカリフォルニア中部の農園で働いたあと、このボーディングに下宿し、ガーディナーのヘルパーをして稼ぎ、モンブラン単独登頂を目指して、フランスへ旅立ったと後で知った。同じ下宿屋にいたのなら、顔ぐらい合わせたかもしれない。彼も無名時代だったので、逢ったかどうかどうか確信はない。

私が、ミセス・ヒガにデラノでの事情を話すと、「デラノで働いていたの?それじゃヘルパーはそれに比べるとイージーよ。でも、経験がないから2,3日ガーディナーについて見習いをするの。ユー、ノー(わかった?)」と、言って部屋へ案内した。

ヒガ・ボーディングは元々白人が所有していた大きな舘で、ロサンゼルスの中心地のベニス通りとウエスタン通りの交差点近く、ベニス通りに面していた。交差点の周りにはガソリン・スタンドで有名な「76」、スーパー「SAFEWAY」やこまごました商店が軒を並べた黒人の多い街だったが、黒人街と言うほどではなかった。

二階建ての古びた大きな館のような二棟には8、9部屋あり、各部屋には3つか、4つのベッド、それに時代物の机と椅子が備えてあるだけで、それ以外、家具らしきものはなかった。その建物の裏は広い駐車場になっていた。部屋代も新館と旧館とは違い、旧舘のオレの部屋代は、三食付き65ドルだった。下宿代を払うとほとんど残らなかった。

Oldies’60s,&

My Hardies in California

私の二十代

(14)ガーディナーのヘルパー

この年(昭和39年)4月、日本は海外渡航が解禁になり、どこで知ったのか発展途上国日本からのアメリカへ来る旅行者間では、ガーディナーのヘルパーをして稼ぐ最高の下宿屋と有名だった。特に夏場は芝生の伸びる季節で、このヒガ・ボーディングは満室だった。

1960年代、ロサンゼルスのガーディナー(庭師)は日系人の生業だった。彼らは芝刈機、庭帚、枝切りハサミなどガーディナーの七つ道具を小型トラックに積み込み、一人で一軒一軒長期間契約している顧客の庭を手入れして回っていた。

しかし、夏は芝生の伸びが速く、ガーディナー一人では芝生を刈ったり、花壇の手入れするのに時間を食うので、彼らガーディナーはヒガ・ボーディングの下宿人をヘルパーとして雇い使っていた。

当時のガーディナーは終戦の1945(昭和20)年後半に「短農(短期農業実習)」という名目のもと、アメリカ政府の恩恵に与かり、日本からアメリカへ渡った「戦後移民」だった。「短農」たちはアメリカ人の嫌がる、低賃金でカリフォルニア中部のサリナス、フレスノ、デラノなどの農園で働き、契約期間が終わると米国政府から永住権を与えられ、自由の身となった彼らは、日系人の多いロサンゼルスに流れ込み、ヒガ・ボーディングに下宿した。だから、ミセス・ヒガとガーディナーたちは身内のように親しかった。そして、短農出身者は業農園で働いていた特技を生かし、ガーディナーの仕事を始め、アメリカでの生活の基盤を築いていった。

日本人ガーディナーはまじめで仕事の出来上がりがきれいと評判だった。ビバリーヒルズ、ハリウッドなど白人金持が住んでいる地区だけでなく、ロサンゼルス郡の市や街がアメリカで最も美しいと言われているのは、オレたちがおるからだと日系ガーディナーたちは自慢気に言っていた。それは間違いではなかったが、ガーディナーたちの顧客取り合い競争も一因あったと思う。

海外渡航自由化になり、住むところも仕事もない日本から来た者にとって、ヒガ・ボーディングはガーディナーのヘルパーの仕事を簡単に見つけることのできる職業斡旋所であり、ガーディナーにとって役に立つ仕事のできるヘルパーを採用できる所であった。そして、ヒガ・ボーディングは仕事を求め日本からの下宿人で潤い、三者の思惑がうまく噛み合っていた。

海外渡航自由化後、多くの日本人若者たちが観光ビザでロサンゼルスに着くと、まずヒガ・ボーディングで荷を解いた。彼らの多くは賃金の高いアメリカで稼いだあと、北米や南米旅行、あるいは世界一周旅行などを志す若者たちであった。発展途上国日本ではエリートのアメリカ駐在員も、生活費を切り詰めるための下宿屋でもあった。

写真は現在の元ヒガ・ボ-ディングの建物

Oldies’60s,&

My Hardies in California

私の二十代

(15)ガーディナーのヘルパー

下宿人は男性ばかりで、女性はミセス・ヒガと日系人の賄い婦数人だけであった。ガーディナーたちの朝は早かった。下宿人たちは六時頃から朝食を摂り、食堂でガーディナーが来るのを待った。

作業着に汗で塩の噴いた野球帽を被ったガーディナーたちが、建物の広い駐車場にトラックを停め、次から次へとヘルパーを採用するため食堂へ入ってくると、ミセス・ヒガは経験豊かなヘルパ-を下宿人の中からテキパキと選び、ガーディナーに紹介していた。

経験のないオレは、2,3日タダ働きして仕事を覚え、ヘルパー業を始めた。

毎朝、オレはボーディングが用意してくれるサンドイッチにバナナなど果物の入ったアルミ製アメリカの弁当箱を持って、その日の雇主であるガーディナーのトラックに乗り込んだ。

ガーディナーの中でも昔からやっている年寄り連中は、ハリウッド地区やビバリヒルス地区などの大金持ちを顧客に持ち、大きな舘の庭の手入に一日中へばりつきで、移動なく、ガソリン代も最小で済み稼ぎも良かった。一般的にはガーディナーの顧客は、広いロサンゼルス中に点々と散らばり、移動に時間がかかっていた。ガーディナーは、顧客の庭の広さや月に何回、訪問し庭を手入れするかなどを基準に、顧客と契約を交わしていた。

この移動中、ヘルパーはガーディナーの運転するトラックの横に座り休憩できたが、ガーディンナーはガソリン代や一日で周る顧客数によっては、収入に影響していた。

当時のロサンゼルスの街並みや白人住宅街、プール付きの家や庭は映画やテレビでしか観たことしかなく、素晴らしいアメリカの風景にダダ驚くだけだった。

顧客の家に着くと、ヘルパーオレはトラックから、エンジン付きの重いロンモア(草刈り機)を降ろし、どの家の正方形に固定化された広い裏と表の庭の芝生刈りが主な仕事だった。

オレが芝刈りをしている間、ボス(雇い主はそう呼ばれていた)のガーディナーは表や裏の庭木や花壇の手入れをした。芝刈りが終わると、水圧が強く、勢い強く噴き出す直径2cmほどの長いホースで庭、玄関、ガーレジのごみを洗い流し、一軒終了。これをガーディナーが一人でやると一時間ぐらいかかるが、二人でやると三十分以内で終わった。ヘルパーはテキパキと動かないと、ボスからミセス・ヒガに連絡が行き、翌日から仕事がもらえなかった。重い草刈り機と共にプールに落ち、油でプールを汚し、プールの清掃代を払う羽目になったペルパーもいた。

芝生の伸びが早い夏は、ガーディナーはヘルパーのオレの支払もあり、日の長い夏場であり普段より多くの客を取り、目いっぱいこき使われた。

1964年当時、1ドルは固定相場で360円だった。アメリカの最低賃金は時間1ドル5セント(378円)で、日本のバイト料の1日分に匹敵した。

アメリカ人の平均月収は約500ドル(18万円)前後であったが、ガーディナーの月収は日本の平均年収約29万円に匹敵する700から800ドルを1か月で軽く稼いでいた。一方、ヘルパーは日給制で、一日15ドル(5,400円)、日本の10日分に匹敵したが、二世の若者など見向きもしない仕事だった。

ハリウッドの映画俳優の庭も何軒か手入れに行った。彼らはサクセス・ストーリーのステータス・シンボルである広い庭にプール付き豪華な家に住み、まるで映画の一シーンに飛び込んだような気分だった。ハリウッドの映画俳優の庭も何軒か手入れに行った。彼らはサクセス・ストーリーのステータス・シンボルである広い庭にプール付き豪華な家に住み、まるで映画の一シーンに飛び込んだような気分だった。

昭和三十年代、人気テレビ映画「ローハイド」で老コック「ウイシュポン」を演じていた俳優(写真・ポール・ブラインガール)の庭も手入れした。

彼は役のような老人かと思っていたが、実際は四十六歳で、二十七歳のワイフと六ヶ月の子供がいた。

前年、昭和三十七・八年頃、「ローハイド」で共演していたクリント・イーストウッドたちとテレビ局の招待で日本を訪れていたので、二度目に彼の庭の手入れに行った時、オレは彼と庭先で一緒に写真を撮り、仕事が終わるとビールを飲ませてくれた気さくなオッサンだった。

あの有名な歌手であり、女優であるドリス・ディ宅にも行ったが、目が合っただけでタダのオバさんだった。

ちなみに、ドリス・ディといえば、「センチメンタル・ジャーニー」

「二人でお茶を」「ケ・セラ・セラ」などの大ヒット曲で知られ、その後、女優業に力を注ぐようになった。オレが会った時は四十歳ぐらいで、この数年後(六八年)から始まる「ドリス・ディ・ショー」というこれまた人気テレビ番組開始までの、半ば引退同然のような休養中の時期だった。

ガーディナーの中には、「発展途上国」日本から来たヘルパーを、明らかに見下しているような奴もいた。

自分たちが米国で苦労したのであれば、あとから来た同胞日本人には親切にしてやるべきだと思うが、同朋でありながら新参者を受け入れない雰囲気があった。しかし、同国人といえ、競争相手が増えると、自分たちの職場を取られてしまうと恐れがあったからだ。だから、こうした傾向はどこの国の移民でもあったようだ。

観光ビザでアメリカに入国して働くことは違法だった。ガーディナーたちはほとんどのヘルパーが観光ビザで入国していることを知っていた。だから、ヘルパーはボスであるガーディナーに楯突くと移民局に密告され、強制送還されることを恐れて彼を雇っているボスには文句の一つも言えなかった。ボスともめたヘルパーがボスに移民局へ密告され、日本へ強制送還された話は何度となく聞いた。今は水節約でどこの前庭も芝生ないようですね。

1968年のバイク世界一周 ⑥~⑩ 【大迫嘉昭】

海外留学が自由化されていなかった1964年、外務省自費留学試験を受け、100ドルを懐に米国留学、帰路、スポンサーも付けず、米国で稼いだ自費3,000ドルを元手に『日本で最初の世界一周』ライダーの実話

※大迫さんが自費で世界一周したのは最初らしいですが証明するものはありません。

大迫嘉昭(おおさこよしあき)

※大迫さんが自費で世界一周したのは最初らしいですが証明するものはありません。

大迫嘉昭(おおさこよしあき)

1939年 兵庫県神戸市生まれ

1962年 関西大学法学部卒業、電鉄系旅行社入社

1964年 外務省私費留学試験合格、米国ウッドベリー大学留学

1968年 アメリカ大陸横断(ロサンゼルス・ニューヨーク)、ヨーロッパ、中近東、アジアへとバイクで世界一周

1970年 バイクでアメリカ大陸横断(ニュ—ヨーク・ロサンゼルス)

Oldies’60s,&My Hardies in California

私の二十代

(6)

目が覚めると腹が減った。レストランへのあるロビーに下りると、当時、人気のあった東宝映画「駅前」シリーズのハワイ編撮影に来ていた。その場で、偶然、俳優の森繁久弥、フランキー堺、監督の佐伯幸三たちに偶然、出逢った。彼らも食事に行く途中であった。海外渡航自由化になり三か月経っていたが、ホテルの日本人客はオレと彼らだけらしく、ロビーも閑散としていた。

こんなところに日本の若者がいると驚いたようで、フランキー堺がオレに声をかけてきた。

「良いなぁ、オレも留学したいなぁ」と、真面目な顔で彼は答えた。しばらく彼らと雑談した。オレが帰国した後、彼はニューヨークへ留学したことを知った。

カウンターに着き、メニューを見るが英語で注文する料理が分からず、片言の日本語を話す日系ウエイトレスに任せると、バラバラにレタス、チーズ、トマトなどを盛った皿と小さな鏡餅のようなパンをもってきた。それをどのようにして食べるもかもわからず、彼女に教えてもらい、皿に盛った野菜やチーズをパンにはさみケチャップをかけて食べた。それは、今なら幼稚園児でも知っているハンバーガーなる料理であった。

食事代1ドル数セントを払いカウンターを離れようとすると、ウェイレスが、

「ユー・チップ」と、つっけんどんに言った。

オレはチップを払った経験もなく、いくら払って良いかもわからずズボンのポケットに手を突っ込み、ニッケル(五セント)やダイム(10セント)、クオーター(25セント)などの小銭を取だしカウンターに置くと、彼女はニコッとお世辞笑いしながら一番大きなコイン(25セント)を指でつまみあげ、エプロンのポケットへポイッとほり込んだ。その額は日本円で90円、神戸・大阪間大人三人分の電車代に匹敵する大金であった。

オレが会社を辞めた1964年4月の給料は20,000円だった。日本円に換算すると、その食事代はチップ込みで約660円だった。1ドル360円時代、食事代とチップだけで日給近くが吹き飛び、オレはアメリカの物価高さに身の縮む思いがした。

アメリカへ出発する頃、JTBはハワイ7泊9日旅行を36万円で売り出していた。この価格は今なら受け入れられるが、今の価格にすると500万円ぐらいと非常に高価なハワイ旅行であった。

その夜、ホテルのウエイトレスの勧めで、アラモアナ・ホテルへフラダンスショー見に出かけた。今と違い、車も人通りも少ないワイキキ通りに面した、そのホテルに行くと、入口にアメリカ映画に出てくるような華やかなムームーやアロハシャツで着飾った多くの白人紳士淑女たちが賑やかに立ち話していた。

半袖に裾幅の広いズボン姿のオレは、その服装の紳士淑女の横を通るだけでオレは気おくれして、中々ホテルの中へ足が向かなかった。

しばらくホテルの前を行ったり来たりしていると、オレと同じように40歳前後の日本人らしき男がウロウロしていた。声をかけると日本人だった。彼もそのショーを見に来たようで、

「一人ですか?商用ですか?留学です。フラダンスショーを観に来たのですが・・・・。勇気がいりますよね・・・・。じゃあ一緒に観ましょう・・・・。」と、

お互い自嘲気味な会話をしながら、フラダンスショーの催される、色鮮やかな照明が照らされたホテルの中庭へ、まるでお化け屋敷に入るような緊張した気分で行った。

照明に照らだされた青々とした芝生、椰子の木、満天に輝く星の元、色鮮やかなアロハ姿のポリネシア系ミュージシャンが奏でるハワイヤン・ミュージックが響き渡り、健康的な日焼けしたポリネシア系美女たちのフラダンスショーが始まった。

「知り合えてよかったですね」と言うと、彼も初めてニューヨークへ行くと言う、その商社員と一本、一ドル(360円)のビールを飲みながら、雑談していると緊張感が薄れ、初めて見るフラダンスショーに感動、感激の夜たった。日本とハワイ、たった8時間の距離で、夢を見ているような別世界があるのかと驚きと興奮の中でフラダンスショーを楽しんだ。

Oldies’60s,&

My Hardies in California

私の二十代

(7)

その日の深夜便でホノルルを発ち、7月4日、ロサンゼルス空港に着いた。英語の話せないオレは疲労困憊の末、なんとか日本人町へ行くバスを探し乗り込んだ。

海外旅行のガイドブックもない時代だったが、日本人留学生は「リトル・トーキョー(日本人町)で「皿洗い」して生活費や授業料を稼ぐと、何かで読んだことがあった。

だから、英語の話せないオレは、それをうのみにして日本人町へ行けば簡単に「皿洗い」のバイトは見つかると疑いもしなかった。

バスは初めて見る四車線、五車線もある広いフリーウェイを経験したこともない100キロほどの速さで走った。車窓から眺めていると、パリっとした身なりの自信にみなぎったアメリカ人男性が大きな車に一人しか乗っていなかった。まだ日本では車が普及していなかったので、二人、三人ではなく、一人しか乗っていないのに驚いた。

日本人町に着くと、バス停のベンチに座っていた日系の老婆に聞き日系人の経営する「パシフィック・ホテル」へ行った。

そのホテルはペンキの剥げた薄茶色の三階建で、建物の外には時代物の赤さびた鉄製の非常階があった。中に入るとよれよれの背広を着た数人の日系老人たちが新聞を読んだり、将棋を指したりしていた。

「ワンナイト(一泊)4エン、ウィーキ(週)で20エンよ」と、

将棋盤を囲んでいた一人の日系老人がカウンターへ回り込みながら言った。彼はこのホテルのオーナーであった。

突然、「ドル」を「エン(円)」とか「ウィーク(週)」を「ウィーキ」と言ったので、オレは呆気にとられた。

途中ハワイで一泊したので、手元には七十ドルほどだけしか残っておらず心細く、ひとまず一泊分だけ払った。三階の部屋にはスプリングの利かない年代物のベッド、ポタポタと水が滴り落ちて止まらないシャワー、長年の使用で変色した便器、それにバケツのような古いゴミ箱が備え付けてあるだけだった。

アメリカ人、いわゆる白人が宿泊するなど想像もできないほど汚いというか古いホテルで、オレのような「発展途上国」日本からの客かロビーで将棋を指していている失業者のような老人たちが泊まる「木賃宿」と呼ぶに相応しい年代物のホテルであった。

三階の部屋からは筋向いに東京銀行、その右手に住友銀行ロサンゼルス支店、「ニューヨーク・ホテル」、左側に「旅行社三井大洋堂」、「宮武写真館」、「レストラン東京會舘」等、英語と日本語の看板を掲げた店が軒を並べ、その当時さえ、すでに日本ではお目にかかれない大正時代か、昭和初期のセピア色の懐かしい風景だった。

日本では一流企業で、一等地に店舗を構えている東京銀行や住友銀行が、時代に取り残された日本人町の古びた建物で営業している光景は戦勝国アメリカと敗戦国日本の力の差を象徴しており、寂しい気持ちになった。しかし、ホテルの入口でボロの衣類をまとった白人の年老いたバアさんが空き缶を差し出し、小銭をくれと迫ってきたとき、世界一豊かな国アメリカにも乞食がいるのかとこれは強烈なショックだった。

スタインベックの舞台、葡萄園でのアルバイト

「パシフィック・ホテル」にチェック・インを済ませると、「皿洗い」のバイト探しに出かけた。しかし、日本人町は想像していたような大きな町でなく、どこの日本人レストランも人手を必要としていなかった。オレはがっかりして、ホテルへ戻り、ホテルの主人に事情を話すと、

「ガーディナーのヘルパーをやると金にはなるが経験がないと・・・」と言ったあと、デラノの葡萄摘みのバイトはどうかと勧めてくれた。

ホテルの主人とデラノの葡萄農家の経営者は太平洋戦争中マンザナの強制収容所で知り合った友人だと言った。

デラノはロサンゼルスの北約200キロ、中部カリフォルニアにあり、その一帯は葡萄農園が多いそうだ。農園は夏の葡萄出荷時になると猫の手も借りたいほど忙しいが、厳しい暑さ中での葡萄摘みに人手が集まらず、労働者を確保に苦労しているから、必ず仕事はあると言った。オレはすぐ稼がねばならなったので、彼の話を聞き、早速デラノ行きを決めた。

Oldies’60s,&

My Hardies in California

私の二十代

(8)

バスにはオレのように、葡萄摘みの仕事に行くのであろうか、家族連れメキシコ人、車を運転できない年老いた白人、貧しそうな黒人たちで満員だった。

バスは北へ一直線に延びるハイウエイ・ルート99を二時間ほど走り、ベーカスフイルドの町を過ぎると、見渡す限りバスの周りは葡萄畑が広がりはじめた。バスは広い萄畑の中をしばらく走ると、ルート99を降り、サザン・パシュフィック鉄道のガード下をくぐり抜けデラノのバス・ターミナルに着いた。

バスを降りたオレは、ターミナル内の公衆電話ボックスに入り、Kという葡萄農家へ迎えを頼んだ。迎えを待つ間、ターミナル前のベンチに腰を下ろし、タバコを吸いながら時計を見ると四時を少し回っていたが、頭上では熱射を浴びせる白い太陽が照りつけていた。周りを見渡すとデラノの町は南北に走る一本の広い道路に沿ってガソリン・スタンド、小さなレストラン、雑貨屋、散髪屋、農耕機械屋などがポツン、ポツンと幅広いルート99と並行に走っている大通り沿いにある、ほんの数百メートルほどの小さな町だった。

車も全くと言っていいほど走っておらず、数台の車が道路沿いの商店へ頭を斜めに向け駐車していた。それは映画「俺たちには明日はない」で観たさびれた町の風景そのものであった。

30分ほどバスターミナル前のベンチで待っていると、小型のピックアップ・トラックが止まり、K葡萄農家のミセス・Kが笑顔で降りてきた。40代半ばの彼女は浅黒く日焼けし長い髪を後ろで束ね、白シャツにジンズ、セミ・ブーツ姿のスラッとした健康的な日系女性で、英語のアクセントはあったが綺麗な日本語を話した。

オレを乗せた小型トラックはデラノの町を出ると、地平線まで葡萄畑が広がる一本の農道を東へ20分ほど走り、葡萄畑に囲まれた大きな平屋の前で止まった。すると、オレの到着を待っていたかのように、恰幅のがっちりした50歳前後の日系男性が平屋から出てきて、英語混じりの日本語で、にこやかにオレに話しかけ平屋建ての中へ招き入れた。彼はこの葡萄農家のオーナー、サムであった。平屋はサム一家母屋兼事務所らしく、若い女性3人と作業服姿の中年日系の男性が事務を執っていた。サムは事務を執っている人たちをオレに紹介した。三人の女性はサムの娘、そして日系人ジョージはそこで働く労働者のファーマン(監督)であった。

雑談の後、葡萄収穫期が少し遅れているので、2週間ほど葡萄畑の雑用をしてもらうとサムは切り出した。カリフォルニアの最低賃金は時間給1ドル10セントであったが、この葡萄園は1ドル15セントだとサムは言った。

ロサンゼルスのホテルの主人は,仕事は葡萄を摘み、箱詰する出来高制(ピース・ワーク)で、夏休みの二か月も働けば、日本の平均年収に匹敵する700ドル(252,000円)は稼げると言っていたので、サムの話はショックだった。

賃金と仕事の話が済むと、サムはオレが寝泊まりする白ペンキが剥げ落ちた粗末な掘っ建て小屋へ案内した。小屋の中は広かったが、スプリングの利きの悪い古いベッドが八つほどあり、裸電球が2、3個天井からぶら下がり、埃をかぶった年代物の木製の椅子と机、電気スタンドがそれぞれのベッド脇に備え付けられているだけだった。

外はまだ明るかったが部屋の中は薄暗く、まるで映画で観たアウシュビッツ強制収容所のようで、惨めな気持ちになった。

だが、日本は扇風機の普及率がやっと50パーセントを超えた頃だったが、このオンボロ小屋には騒音をまき散らす古いエアコンがあった。小屋の入口のドアや窓は、日本では見たこともない網戸付二重ドアになっていた。なるほど、これなら「蚊取り線香」も「蠅取り紙」も必要ない。

「やっぱり、ここはアメリカ!すごい!」と、戦争後の後進国日本に比べその違いに驚くだけであった。

この葡萄農家には、同じような労働者が寝泊まりするオンボロ小屋が20棟ほど軒を並べていた。サムはオレに施設のことを説明しながら、葡萄摘みの最盛期には日系人労働者が80人以上も寝泊まりするのだと、自慢そうに話した。

シャワーとトイレは一か所、寝泊まりする小屋の外にあった。囲いのないシャワーとトイレが十ほど平行に並び、便器に座り隣の者と話たり、前でシャワーを浴びている奴を見ながら糞を垂れたりする代物であった。

私の小屋には先客が1人いた。日系人のようであるが「骨と皮だけ」という表現がピッタリの痩せた老人で、右足の脛から下は包帯をグルグル巻きにし、身動き一つしないでベッドに横たわっていたので死んでいるのではないかと、薄気味が悪かった。

Oldies’60s,&

My Hardies in California

私の二十代

(9)

カン、カン、カンと鉄版を叩く音が響き渡り眠が覚めた。眠い目を擦りながら時計を見ると、五時だ。カリフォルニアはデイライト・セイビング・タイム(夏時間)の季節で、5時はスタンダード・タイム(冬時間)なら4時である。葡萄農家での初日が始まった。サムから支給されたツバの広い麻製のバッカン帽をかぶり、ジンズに作業用の革靴を履き食堂へ向かった。外はまだ夜のとばりが残り、事務所の隣にある食堂の明かりだけが外にかすかに漏れ、日本の晩秋のように寒かった。

オレが食堂に行くと、ミセスKがそこにいる人たちを紹介した。すると17,8人食事を摂っていた一見して60を越たと分かる日系人老人たちが威勢良く、オレに挨拶の声をかけてきた。

若者は一人もいなかった。広い食堂には100人ほどは座れるステンレス製の長いテーブルと長椅子が整然と並び、すでに朝食を終えた何人かの老人たちは、サンフランシスコやロサンゼルスから送られてくるという日系新聞「加州毎日」や「羅府新報」を読み、雑談をしていた。コックは30を少し出たぐらいの静岡出身の男性で、彼の奥さんと葡萄農家のミセスKが賄いをしていた。朝食はスクランブルエッグ,ハム,ベーコン,トースト,コーヒー、オレンジ・ジュース、ミルク、メロンと、日本では食べたこともない豪華なものばかりで、しかも食べ放題とあってオレは大満足だった。

再びカン、カン、カンと音が響いた。この葡萄農家の日々のスケジュールは、この鉄板の音で規則正しく進められ、葡萄畑へ出発の合図であった。老人たちに促され、オレは彼らの後について食堂を出た。

事務所前にはエンジンをかけたままのトラックが停まっていた。

全員といっても老人が17,8人とオレだけで、トラックの前に集まると、カウボーイハットに作業服、黒のブーツを履いたファーマン(監督)のジョージが、威厳を保つように無言で運転席から降りてきた。彼は雰囲気からして、何となく陰険で嫌な感じのする日系二世の男だった。

ジョージはオレの方へちらっと目を向けながら、老人労働者の一人と小声でなにか話し始めた。話が終わると、

「さあ、ヤングメン、乗った、乗った」と、その老人がオレを促した。

老人たちはお互い手を握り、引っ張ってトラックの荷台に乗り込んだ。

オレも言われるままに、老人たちの後について乗り込んだ。トラックの荷台は両側が長椅子になっており、お互い向き合って座った。

トラックは葡萄畑主サム家の広い敷地を出ると、見渡す限り葡萄畑の広がる農道をもうもうと砂塵を上げ、東へ向かって猛スピードで走り出した。トラックの荷台は、夜明け前の風をもろに受け、歯が合わないほど寒く震えが止まらなかった。

葡萄畑の遙か地平線に太陽が昇り始めていた。月はぼんやりと白く、鮮やかな赤色に染まったセコイヤ、ヨセミテ国立公園の山々が遥か東に小さく寒々と輝いていた。

「ヤングメン。今日は葡萄の蔓(つる)をひっくり返す作業じゃ。ミーがヘルプするから心配すんナ、わかったナ!」と、先ほどジョージと話していた老人が、猛スピードで走る荷台で中腰になり、私の耳元に口を当て大声で指示した。

我々を乗せたトラックは、葡萄畑に囲まれた一本農道を10分ほど砂塵まき散らし走り、広大な葡萄畑の一角に止まった。

トラックの荷台に立ち、この広大な葡萄畑の先々まで目を向けると、日本の葡萄棚とは違い高さ一・五メートルほどの細い柱に細い鉄のワイヤーが通してあり、それに沿って葡萄の蔓が這わせてあった。一本の葡萄棚の長さは見当がつかないほど長く、その長い葡萄棚も何本ぐらいあるのか、数えてみる気など起こらなかった。葡萄棚は幅約一・五メートルおきに遙か先まで畝をなし、まるで竿に布団を干したように葡萄の蔓が棚を這っていた。

その日は成熟の遅れた葡萄の成熟を促すため、葉の陰になっている葡萄の房に太陽と風が当十分当てるため、垂れ下がった葡萄の蔓を抱え棚の反対側にひっくり返す、布団干しのような作業だった。

老人たちとオレが、一本、一本の長い葡萄棚に沿って横一列に並ぶと、トラックの荷台に立ったジョージが手を上げ作業開始の合図をした。

ジョージの合図とともに老人たちとオレは、全員がプールに飛び込むように腰を曲げ、垂れ下がった葡萄の蔓を両手で抱え上げ、棚の反対側へひっくり返しながら前進を始めた。

老人たちの作業は荒っぽいが、テキパキとして速かった。初日のオレは葡萄の実が落ちないかと気にしながら作業するので時間がかかり、老人たちに遅れ、がだんだん距離は開いていった。

しかし、成熟遅れの葡萄の実は硬く荒っぽく取り扱っても房から外れ、落ちなかった。

作業慣れしている老人たちは葡萄棚に沿って、作業しながら大声で陽気に冗談を言い合いながら前へ前へと進んでいった。

葡萄畑は夜間スプリンクラーで撒いた水をたっぷり吸い込んでおり、足元は泥沼状態になっていた。葡萄の蔓を抱え、棚の向こう側へひっくり返そうと力を込めると、足がすべり勢い余って一抱えの蔓と共に何度もひっくり返り、すぐシャツもジンズも泥に染まった。おまけに、ひっくり返るたびに、勢いで蔓まで引きちぎること限りナシだった。

Oldies’60s,&

My Hardies in California

私の二十代

(10)

葡萄畑の温度はゆうに40度を越していた。炎天下の作業は体力の消耗が激しく、意識はもうろうとして鼻血まで出てきた。オレはただ機械的に手を動かしていたが、作業している感覚はもうなかった。ジョージはオレたちの作業スピードが落ちたのを見逃すはずはなく、いつの間にかトラックから降りて、

「サボルナ!」と、妙な日本語で怒鳴ったが、老人たちはいつものことだと意にも介していなかった。

サングラスをかけたジョージは、トラックの荷台で飲み物を手に、フラフラになって作業しているオレたちの姿を楽しむかのように監視していた。その姿は、まるで映画に出てくる南部の綿摘み黒人奴隷をこき使う白人のように思え憎たらしかった。

夕方4時、トラックの荷台からジョージの右手が挙がり、やっと朝7時からの作業が終わった。

炎天下の長い一日の作業を終え、疲れ切った囚人か奴隷のように我われは再びトラックに乗せられ、掘っ建て小屋へ連れ戻された。この時のうれしさはたとえようもなかった。金銭的に働く必要がなければ、直ぐにでも逃げ出したい気持だった。

粗末な小屋に寝泊まりし、トラックで葡萄畑に運ばれ、作業中もジョージに監視される生活は経験はないが、まるでナチス・ドイツの強制収容所に入れられたユダヤ人か、ジョン・スタインベックの「怒りの葡萄」に登場する中西部の貧しい農民のような気分だった。人間、多少なりともお金がないと奴隷扱いされる生活もあると知った。

オンボロ小屋に戻り、疲れ切った体を倒れ込むようにベッドに横たえると、長袖を着ていたが、一日中熱い太陽の下で働き、体中水ぶくれの火傷を負い耐えられないほど痛かった。

身動き一つせずベッドに寝ていた同室の老人が、両手にビールの入った缶を持ってヨロヨロとオレのベッドに近づいて来て、

「ドリンク、ドリンク」と、ビールを勧めてくれた。

この老人は朝鮮半島出身で日本語は少ししか理解できないと言った。

彼は足に包帯を巻き、立っているのが辛そうで、見るからに痛々しかったが、毎朝、目覚まし時計の代わりに、疲れ切って起きないオレを起こしてくれ、そして、葡萄畑から帰って来ると、ビールをくれる親切な老人だった。

彼の包帯姿は一週間ほど前、小屋の入口にある段差を踏み外して怪我したと、照れくさそうに歯のない口で小さく笑った。

オレはこの老人が、何故、ここにいるのかと不思議に思い尋ねてみた。彼の話によると子どもの頃、家が貧しく、知り合いの同国人に連れられアメリカに密入国し、それ以後、移民局に捕まるのを恐れる中、季節労働者としてカリフォルニア中の農家を季節労働者として転々としてきたと言った。

だから年金手続きもせず、100ドルほどの年金ももらえず、72歳になったその頃も、カリフォルニア特産であるレタス、イチゴ、葡萄といった作物の植え付けや収穫の季節労働者として農園や農家を回っていると寂しそうに語った。

足を痛めてからは、この数日は寝たり起きたりだが、痩せてはいるがまだ元気で、週に三日はこの葡萄農園で働いていると、痛めた足を軽くさすりながら言った。

夏時間のカリフォルニアは、午後8時を過ぎても外は明るく、暑い夏の夜だった。日系三世であるサムの娘たち三人は夕食後、事務所前の大樹の下で臨時の売店を開き、年老いた働者相手にビールやコカ・コーラ、タバコなどを売り始めた。

夕食を済ませた老人たちは、夕涼みを兼ねて売店を囲むように集まり、買ったビールを飲みながら、日本語交じりの英語で彼女たちと雑談して楽しむのが日課だった。

彼女たちは同じ日本人の血が流れているがヤンキー娘のように活発で、屈託がなかった。英語の話せないオレは、彼女たちの振舞いに圧倒され、彼女たちの働きぶりを呆気にとられ眺めているだけだった。

彼女たちは、愛嬌を振りまきながら、

「ビアー?コーク?」と、声高らかに、アイス・ボックスからビールやコカ・コーラを元気よく取りだし、オレにも買えと笑顔で迫ってきた。

オレは15セントでビールの小瓶を買い、老人たちの中に入った。

「ユー、ようこんな暑いところへ来たな。今日、来たんじゃったかな、いや昨日じゃったな、まあ、そんなことはどうでもエエ、さあ、飲め、飲め」と、老人たちは誰彼となく、オレにビールを勧めてくれた。

「ここには若い人来んのですか?」と、ビールを飲みながら聞くと、

「ヤングメンはめったに来んな。ユーみたいな変わり者しか来んよハハハッ」と、笑った。

最近は暑い葡萄畑の作業は敬遠され、若者はほとんど来ないと、老人たちは若いオレに誰彼となく話しかけてきて、ビールを勧めてくれた。

彼らのほとんどは大正の末期から昭和の初期、移民船で南米諸国へ行く途中、アメリカへ密入国した人たちで、画用紙を折り畳んだような古い旅券を大事に持っていた。

酔いが回ると、老人たちは大を張り上げ、古い日本の歌を歌い、若い時白人男性と喧嘩して勝ったとか、ギャンブルで大金を儲けたとか、呑屋の白人女性にもてた自慢話をオレにしてきたが、その表情には何か寂しさが漂っていた。

オレは同室の朝鮮半島出身老人をはじめ、ここの老人たちはどんな人生を歩んできたのだろうかと、彼らが歩んできた人生に興味が湧いてきた。

この老人たち、節労働者は身の回り品と寝る時必要な毛布(ブランケット)を持って農園から農園へ、作物の植え付けや収穫期に合わせてカリフォルニア中の農家を一年中移動しながら生活していたので、雇い主であるサムやジョージは陰では「ブランケット」とニックネームで呼んでいた。

葡萄の枝葉を棚上げする作業や、葡萄の余分な枝葉を切り落として棚に括り付けるなど一貫性のない作業の日々だった。

一週間が経った土曜日の朝、最初の週給日だった。事務所でミセス・Kから23ドルちょっとのチェックで週給が支払われた。食事代、税金などが引かれ予想していた金額の半分に愕然とした。

週休二日制のアメリカでも夏の葡萄収穫時は、土曜日も働くと聴いていたが葡萄の成熟が遅れ、その日は無給の休暇となった。稼ぐためには、嫌なジョージの監視の下、猛暑の葡萄畑で働く方が良いと思ったのは自分でも意外だった。(つづく)

引用元:https://www.facebook.com/osako.yoshiaki

引用元:https://www.facebook.com/osako.yoshiaki

![1968年のバイク世界一周【電子書籍】[ 大迫 嘉昭 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/2998/2000008032998.jpg?_ex=128x128)

1968年のバイク世界一周【電子書籍】[ 大迫 嘉昭 ]

【1968年のバイク世界一周 ⑥~⑩ 【大迫嘉昭】】の続きを読む

1968年のバイク世界一周 ⑤ 【大迫嘉昭】

海外留学が自由化されていなかった1964年、外務省自費留学試験を受け、100ドルを懐に米国留学、帰路、スポンサーも付けず、米国で稼いだ自費3,000ドルを元手に『日本で最初の世界一周』のライダーの実話

大迫嘉昭(おおさこよしあき)

1939年 兵庫県神戸市生まれ

1962年 関西大学法学部卒業、電鉄系旅行社入社

1964年 外務省私費留学試験合格、米国ウッドベリー大学留学

1968年 アメリカ大陸横断(ロサンゼルス・ニューヨーク)、ヨーロッパ、中近東、アジアへとバイクで世界一周

1970年 バイクでアメリカ大陸横断(ニュ—ヨーク・ロサンゼルス)

1969〜2004年 ヨーロッパ系航空会社、米国系航空会社、米国系バンク勤務Oldies’60s,&My Hardies in California私の二十代(5)入国審査場で審査官に求めに従い入学許可書、伝染病の結核を患っていないことを証明するA3サイ図の胸のレントゲン写真、それにパスポートを提出すると、「たった100ドルしか持っていないのか?」と、白人入国審査官は、パスポートの最後の頁に記載された、日本銀行の外貨額持ち出し許可額とオレの顔をまじまじと見た。ほんの20年前、日本との戦争に勝った国、アメリカ人に英語で話した経験もなく、命の綱である百ドルの所持金、それに片道切符ではアメリカへの入国拒否、即、強制送還されるのではないかと不安と恐怖で心臓はパクパクと波打ち、パニック状態に陥った。「現金を持っていると危険だから、後で父が送金してくれる」と、とっさに知っている限りの単語を必死に並べ、何とか無事入国管理所を通過し、流れ出る額の汗を拭きながら、空港ターミナルビルの外へ出た。すると、そこには映画で見たことのある、美しく着飾ったポリネシア系美人のフラダンサーが数人、微笑みながら空港から出てくる乗客一人ひとりの首に、ハワイの綺麗な花で作ったレイをかけていた。彼女たちは、オレにもかけようとしたが、所持金100ドルしか所持金のないオレは、情けないことに代金を取られるものと勘違いし、彼女たちが親切にオレの首にかけようとしたその綺麗なレイを断った。それはハワイを訪れた人を歓迎するタダだったのだのだが・・・・・・。英語の話せないオレは、出発前、渡航客のビザ取得の仕事で顔馴染みになっていた神戸アメリカ領事館のスタッフから得ていた情報で、ホノルルでは日系人経営の「コバヤシ・ホテル(Waikiki Grand Hotel)」に宿泊することに決めていた。空港から「コバヤシ・ホテル」へ向う白人のタクシー運転手は進駐軍として日本に行った経験があると言った。それを聴いた途端、子供の頃、神戸の街角を派手な化粧、ファッションの日本人女性を連れ歩いていた戦勝国、アメリカの進駐軍兵士が、今アロハ・シャツを着て運転するタクシーに敗戦国、日本の若造のオレが乗っていることに何か言い知れぬ違和感と畏れで緊張した。その上、彼の英語もほとんど理解できず、「オー、アイ・シー、オー、アイ・シー」と、私はわかったような生返事の連発で、ホテルに着くまで乗り心地は実によくなかった。タクシー代は空港からホノルル動物園横、カパフル通りに面した「コバヤシ・ホテル(現在のクイーン・カピオラ二・ホテル)」まで、チップ込みで約4ドル50セントだった。ホテル代は一泊10ドル(3,600円)と高いのに驚いた。当時、日本の高級旅館が一泊二食付1,300円ほどだったので、手持ち100ドルしかなかったオレはこのホテルの宿泊代は今もはっきり覚えている。当時の一般日本人には、ホテルなどという気の利いた宿泊施設は無縁なものだった。ほとんどの日本人は旅館を利用していた。オレもホテル宿泊、ベッドなる寝具に寝るのも初めての経験で、ホテルの何もかもが珍しかった。風呂は日本のそれと違い、肩までどっぷり浸かることも出来ない狭く浅いタブで体を洗った垢が、タブから出ようとすると体中にこびりつき気持ち悪くかった。だから、今でも海外のホテルの風呂タブは嫌いである。部屋の見るもの使うものすべてが初めてで珍しく、記念にと、着替えもせずベッドに潜り込んでいる自分をセルフタイマー付(自動シャッター)のカメラで撮るなどしているうちに、時差と慣れない外国旅行の疲れで、そのまま眠り込んでしまった。(つづく)

引用元:https://www.facebook.com/osako.yoshiaki